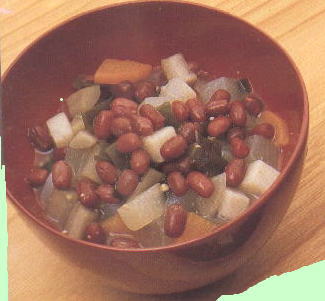

いとこ煮

いわれ

冬の御万座等にたくさん作っておき、食べる時にもう一度、温めなおして食べた。

冬場の栄養保給源としてどこの地方でも作っていた。

いわれ

いわれ

いわれ

作り方

小豆は、赤飯の小豆程度の軟らかさに煮て、煮汁は取っ手おく。里芋は、皮をむき大きめの乱切りにし、大根・人参はいちょう切りにし、大根は茹でておく。こんにゃくは、3センチ角のうす切りにする。鍋に水・大根・人参・里芋・こんにゃくを入れ、小豆の煮汁を加えて、中で野菜がやわらかくなるまで煮る。煮てあった小豆を入れ、煮立ってきたら、しょうゆで味付けし、ゆっくり煮込む。

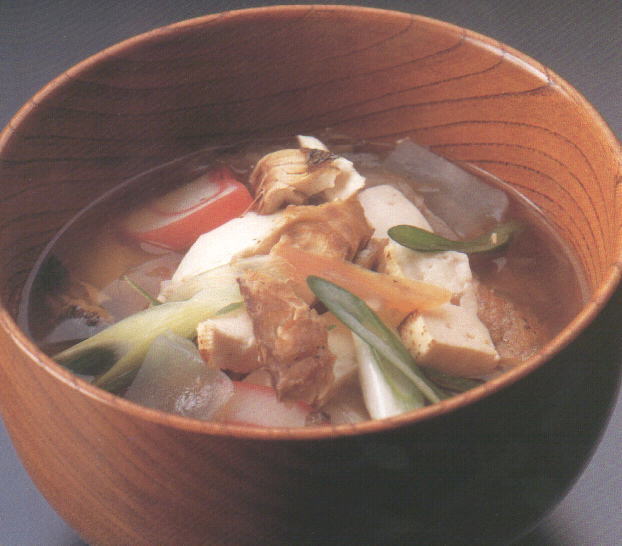

呉汁

バイ貝の煮付け

バイ貝は種類が多く、北陸でとれるものは、エッチュウバイ貝といわれる種類です。バイ貝のうちで最もおいしいといわれています。富山県でとれるのは、カガバイといい富山湾の特産です。

作り方

作り方

作り方

雑煮

だし汁にバイを入れ、煮あがってきたら、調味料を入れて落としぶたをする。一煮立ちしたら、火を止める。冷めるまでしばらくおき、味をしみこませる。

冬期を暖かく過ごせる熱いお汁

富山の食卓

(行事食編)

のっぺい汁

いわれ

親鸞上人が北陸においでになった時、残り野菜を煮て、片栗粉でとろみをつけてだしたのが始まりと言われ、その後、上人をしのんで報恩講に作られている。

作り方

里芋はさっと茹でておく。こんにゃくは半分にして薄切りにし茹でておく。銀杏は焼いて表皮をとる。煮えにくいものから煮出し汁で煮、軟らかくなったら、酒・砂糖・しょうゆをいれて味を調える。最後に水溶き片栗粉を入れる。

三日の団子汁

いわれ

産後3日目の早朝、三日の団子をつくって産婦に食べさせると、古血が早くおり、母乳の出がよくなるといわれている。

作り方

もち米の粉とうるち米の粉を容器に入れ、熱湯を注いでよくかきまぜ、耳たぶより少しかためにしてよくこねる。これを親指代の団子に丸め真中をくぼませる。かつおのだし汁を沸騰させ、団子・ずいき・みそを入れる。団子が浮いてきたら火を止める。

おすわい

大根と人参の紅白なますとして、お正月料理や、日常食としてよく作られる。

大根、人参は塩をふり、しんなりさせ水気を絞る。薄揚げは、だし汁にじょうゆ・砂糖を加えた中で水がなくなるまで煮る。甘酢を作り大根、人参薄揚げを入れて和える。

魚津地方

富山方面

砺波方面

「雑煮」と言う語は、正月神に供えた餅や供え物を集めてごった煮にするという意味から出ています。

魚津・黒部の方の雑煮の具は、フクラギ・焼き豆腐・かまぼこ・ごぼう・人参・こんにゃく・長葱。フクラギの代わりにタイ、サバ、シマダイを使う地域などがある。だし汁は、魚の骨や皮でとることもある。富山の方の雑煮の具は、鶏肉か魚のすり身・甘エビ・ごぼう・人参・三つ葉。この具の他に焼き豆腐、厚揚げ、こんにゃく、かまぼこなども入れる所もある。砺波の方の雑煮の具は、なると・葱。あまり具を入れないで、餅を煮汁とともに煮込んで食べる。

大豆は洗い、1晩水に浸しておく。浸した大豆をすり鉢でよくすりつぶす。鍋にだし汁を入れ、塩を入れてよく煮る。その中に味噌を入れて調理し、葱を散らす。